「You are what you eat」という言葉が表すように、私たちの体は私たちが日々食べているものでできています。つまり、口にするものに気を配ることは健やかな日々を生きるための必須条件と言えますね。

そのために必要なこと、食に対する「軸」を持つ重要性についてはこちらの記事に書きました。

食の軸を持つためには、まず“正しい情報”をインプットすることがとても大切。ただ以前も書きましたが、正しいと言っても見る角度によって、その正しさは変わってきます。実は正しさや真実は、それほど不確かなものなのです。

…が!それでは話が進まないため、ここではある程度長いあいだ、エビデンスを持って「そうだ」と信じられている、一般的な情報という意味で使います。

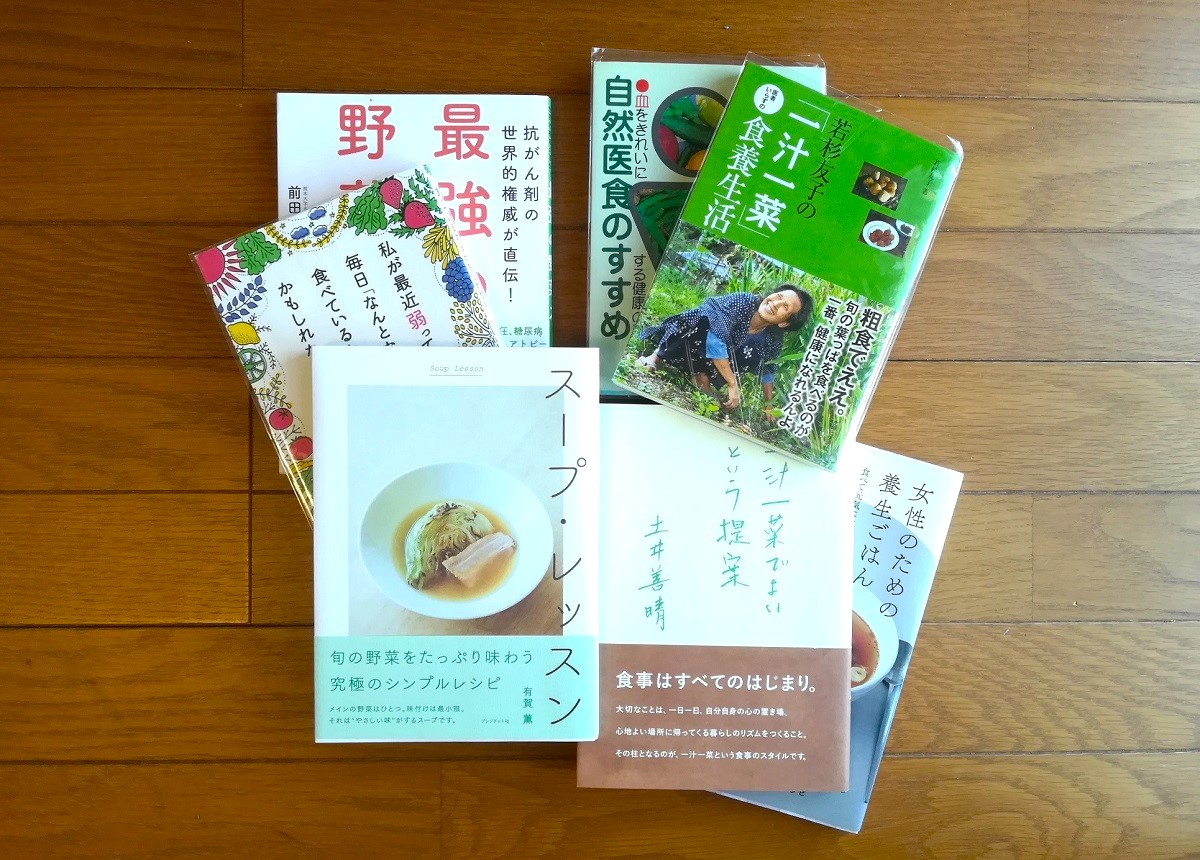

今回は、食の「軸」を持つために読んでおきたい、おすすめの本を7冊紹介します。

著者が実際に持っている本ばかり!

✓食に関する本が読みたい

✓簡単なレシピも掲載されている本を探している

✓参考にできる料理家さんを探している

入門編|食を流れ作業にしないために

食の学び、と言っても難しいことではありません。どちらかというと「本来の自分を取り戻すための」食に対して意識を新たにする、というイメージです。

私たちは当たり前のように、朝目覚めたら朝食を食べ、昼が来たら昼食を食べ、夜になると夕食を食べています。その時間は、あなたにとって本当に望ましいものでしょうか。そしてメニューはどうやって決めていますか?

今まで流れ作業のように行っていた、これらの「当たり前」を見直すこと。そして感覚(5感)を取り戻し、体と心に必要な栄養を与えるものとして、さらには喜びとして食事を楽しむことができるために、どうすればいいのか。

入門編で紹介する書籍は、その答えを見つける助けになるはず!レシピや参考にできる食のアイデアもたくさん掲載されています。ぜひ参考にしてみてくださいね。

1.「スープ・レッスン」有賀薫著

有名なスープ作家、有賀薫さんの名書「スープ・レッスン」。スープ好きゆえ「スープ作家」というポジションを築いた、唯一無二の料理家さんです。

同書はほぼスープのレシピ本と言っていいと思います。

ときどき挟まれた食や、食器などについてのコラムもためになることばかりで、つい読み込んでしまう…!

スープはどれも最小限の食材と調味料でできるものばかり。旬の素材を用いて簡単にでき、しかも近くのスーパーで手に入る食材なので、ぐんとハードルが下がります。

個人的に気に入っているのが、スープを作る際の定番とも言える「コンソメキューブ」をおすすめされていない点。否定はせず、でも食材の持つ香りや旨みを引き出すことができれば、ほとんど必要ないと書かれてあるし、その通りだと思います。

美しい写真と、わかりやすいレシピなので、読んだ後には自分でも作ってみたくなること間違いありません!

2.「女性のための養生ごはん」青山有紀著

薬膳料理家であり、厳選素材で作る酵素シロップといった商品や、監修を行う「青家」の代表・青山有紀さんの一冊。

京都市内で料理屋を営む母と、韓国薬膳に精通した祖父に囲まれて育った彼女は、東京で「青家」を運営していましたが、お姉さんが闘病の末亡くなった後、感覚を失うという謎の病を発症します。ですが、お店で提供していた料理を自分のために作るようになったら、あっという間に完治。そこからさらに薬膳料理への探求を深めたのだそうです。

ここに書ききれないくらい、有紀さんの物語は深くそして興味深いものばかりです。ぜひ公式サイトを覗いてみてくださいね。

また同書では、彼女のルーツでもある韓国薬膳を、身近な食材を使って作れるアレンジレシピを紹介されています。どの料理も美味しそうで、細胞レベルで元気になりそうです。写真を見ているだけで、今夜は韓国料理にしようかなという気分に…!

薬膳や漢方と言っても、彼女を通して知るそれらは難しくなく、特に本のタイトル通り女性に必要なものを効率よく摂取できるパワフルな食の提案なのです。

【公式サイト】あおや

3.「一汁一菜でよいという提案」土井義晴著

言わずと知れた、料理研究家の土井義晴先生。テレビにたびたび登場し、柔らかい大阪弁で語る土井先生を見たことがある人も多いはず。

大阪「味吉兆」で日本料理を修行し、今では家庭料理の本質と持続可能な日本らしい食を、メディアを通して提案されています。ちなみにスイス、フランスでフランス料理を学んでいたことは、意外と知られていないのでは(お恥ずかしながら私は知らなかったです!)?。

「一汁一菜でよいという提案」は、彼の代表作とも言える一冊。この本を読んで、肩の力が抜けた主婦やお母さんも多かったかもしれませんね。

簡単なみそ汁の作り方は載っていますが、レシピ本と言うより「一汁一菜」というシンプルで簡単、かつ豊かな食生活について彼の視点で書かれており、読み物として大変面白いです。みそ汁同様、体に染み入る文章を味わって!

4.「最強の野菜スープ」前田浩著

今回、2冊目のスープ本ですが、こちらはより健康法として取り入れたいスープの作り方・飲み方の情報が詰まっています。帯にもしっかり「がん予防には野菜スープが一番!」と断言されていますしね。抗がん剤の世界的権威が直伝、と言うのが売りのよう。

ページをめくるとまず「万能『野菜スープ』」の季節ごとのレシピ、そして「なぜそう(野菜スープが一番と)断言できるのか」、「がんだけではなく老化をも招く活性酸素とは何か、その活性酸素を消すフィトケミカルとは」と勉強になりそうな内容が続きます。

エイジング対策としても効果が期待できそうな野菜スープ、とにかく簡単にできます!私も一時期、このベースを作って、ときどき味噌を溶いてみそ汁にしたりして、味変して楽しんでいました。私はみそ汁派なので、毎日は作りませんが、健康面で気になる人には特におすすめです。

5.「私が最近弱っているのは毎日『なんとなく』食べているからかもしれない」小倉朋子著

タイトルにすべてが現れた一冊で、「食と五感」がいかに影響し合っているかが興味深く掘り下げられています。そして、最近のさまざまな不調やネガティブな現状は「私が〇〇していないからかもしれない」と問題定義。各章のなかで、その解決策を提示してくれるので答え合わせになります。

レシピ本というより、食に関する読み物として個人的にはものすごく面白かった!

うなずきながら、「あなたにもできる」と励まされながら読み進められます。読みながら感覚を取り戻していく感覚さえあります。ピンと来たら、ぜひ手に取ってもらいたいです。

ディープ編|より意識的に、また専門知識を得たいなら

今の日本の食生活は過剰な添加物や、ネガティブな方向への体質変化を引き起こしかねない食事が、問題視されています。そうならないために、また不調を感じ始めているならなおのこと、もう少しディープ(深く)学んでみませんか。

若杉ばぁちゃんをディープ編に入れたのはやはり、マクロビオティックという食事法がベースとなっていて、それらの基礎知識を合わせて学ぶきっかけになること、そして現代社会において手に入れるのが少し難しいものも載っているため、です。

6.「若杉友子の『一汁一菜』食養生活」若杉友子著

「若杉ばあちゃん」と呼ばれて親しまれている、マクロビオティックとの出会いから食養生を学び実践している、若杉友子さん著の書籍のひとつです。マクロビオティックをベースに、現代の日本人、特に女性の体が本来の力を取り戻す助けになるような食べ方、食養生がギッシリ!具体的な例を出して、その考え方などをわかりやすく伝えてくれています。

ちなみに、彼女の住む京都府綾部市に引っ越してくる女性たちも少なくなく、妊娠ラッシュを迎えるなど、実際にその食べ方の効能がよくわかります。

またマクロビオティックの考えに沿ったレシピもあり、学べて使える一冊です。

※amazonをクリックすると、若杉ばあちゃんの著書がたくさんあるページに飛びます。「子宮を温める健康法」「よもぎの力」もおすすめ!

7.「自然医食のすすめ」森下敬一著

医学書、とまではいかずとも、自然医学を提唱してきた森下敬一博士による「自然医食」のすすめを説いた一冊です。血をきれいにする重要性、そして食事と健康のつながりがわかりやすく書かれています。病気ではなくても、健やかな食生活のために知っておきたい内容ばかりだし、今なら注射の後遺症などに悩む人にとっても、この本で得られる知識は財産になるかもしれません。

中古品がメインになるかもしれませんが(私も古本として購入)、本棚にそっと加えておきたいお守りのような本と言えます。

-

今回は、自分のなかに持つべく「食の軸」を作るために、まず読んでおきたい書籍を。まずは実際に私の本棚にあるものの一部より、紹介しました。

今まで知らなかったものの見方や、考え方などに出会うこともあるだろうし、それ以前に純粋に美味しくて体にもいいものを作りたくなるかもしれません。いずれにせよ、食生活のなかに、まずなにか一部でも取り入れてみることをおすすめします。

ひとつ変えると、また次に変えたいものが見えてくる、と言う具合に気づけば自分オリジナルの「食生活の軸」というものができるはずです。

コメント